地球環境のことを、身近なテーマで気楽にお伝えするコーナーです。

ダムカード、手にしたことはありますか?

普段の生活で「水道」は欠かすことができないライフラインの1つですが、その水道を支える「ダム」を意識される方は少ないかもしれません。

1年の内で「ダム」の話を耳にするのは夏の貯水量ぐらいなものでしょうか。

そんな重要なライフラインの一翼を担うダムですが、様々な取り組みが行われているのはご存じですか?

国土交通省と水資源機構の管理するダムでは、ダムのことをより知っていただくために、「ダムカード」を作成し、ダムを訪問した方に一人一枚無料で配布しています。

カードの大きさや掲載する情報項目などは、全国で統一したものにしており、表面はダムの写真、裏面は基本的な情報からちょっとマニアックな情報を凝縮して載せています。

さらに、コンプリート記念カードの配布など、収集欲を刺激する取り組みもあるとか。

旅行やおでかけなど、ちょっとした時にダムに関して、知見を広げるのもいいかもしれませんね。

(参考webサイト)

国土交通省「ダムカード」/独立行政法人水資源機構「ダムカード」

湖に異変!?

ゴールデンウィークもはじまり、本格的な春の観光シーズン到来ですが、奥日光では中禅寺湖の水位が低下する異常事態が起きているようです。湖の水位が下がり、観光の目玉の遊覧船が一部の場所で着岸できない事態となるなど、観光業にも影響が出ています。

中禅寺湖は、毎年冬の間に水位が低下し春から回復しますが、昨年の秋から雨が少なかった影響か、今年は例年以上に水位の低下が著しいということです。

昨年、日本に上陸した台風は近畿地方を縦断した台風7号の1つのみ。

気象庁によると、秋以降は降水量が少なく、日照時間は長かったことが要因とされています。

奥日光の9-10月降水量は平年の650ミリに対し、2023年は350ミリと平年の54%程度。ただし、11-3月までの直近5ヵ月の降水量は、平年の370ミリに対し465ミリと、一概に降水量だけが理由ではないように思えます。

そこで気温を比較すると、11-3月の平均気温は平年のマイナス0.86度に対し0.64度と1.5度も上昇。そのため蒸発量が多かったためと言われています。

専門家は、「全国的に暖冬で、雨も少なく、気温が高いために、雪も降らない。普段は、雪としてとどまって、ゆっくり解けるので、水位を平均的に保つことができるのですが、今年はそれがはなかった」と、指摘しています。

世界気象機関(WMO)は、今年1月に2023年の世界の平均気温が観測史上最も高かったと発表しました。

パリ協定では、温暖化によるリスクを減らすため今世紀末時点での気温上昇を産業革命前と比べて「2度目標(努力目標1.5度以内)」と掲げていますが、すでに危険水域に突入しているようです。

気温の上昇は、湖の水位低下も含め、身近な水の変化として私たちの暮らしに影響を与えるということを念頭に入れておこうを思います。

ペットボトル飲料水にナノプラスチック、研究で初検出

一般的なミネラルウオーター1リットル中に含まれるプラスチック粒子が、平均約24万個に上るとする研究結果が今月8日、米科学アカデミー紀要に発表されました。その量は、これまで考えられていた10~100倍に相当しているとのことです。

今回ミネラルウォーターから検出されたプラスチック粒子、これはマイクロプラスチックよりさらに小さい「ナノプラスチック」(粒径1マイクロメートル、ヒトの髪の毛の幅で70分の1未満のプラスチック粒子)です。

【ワシントンAFP=時事】ペットボトル入り飲料水に含まれるプラスチック粒子の数が、これまで考えられていた10~100倍にも相当する1リットル当たり数十万個に上るとする研究結果が8日、米科学アカデミー紀要に発表された。 研究チームは、ペットボトル入り飲料水主要3ブランドのプラスチック粒子含有量を、最近開発された技術を用いて測定。その結果、1リットル当たり約11万~37万個、平均24万個のプラスチック粒子が検出された。 検出されたプラスチックのうち、90%はナノプラスチックで、残りはマイクロプラスチックだった。マイクロプラスチックは大きさが5ミリ以下のプラスチック粒子と定義されるのに対し、ナノプラスチックは1マイクロメートル(1000分の1ミリ)以下の微粒子と定義される。 種類別に最も多かったのは、水を浄化するプラスチックフィルターに由来すると考えられるナイロンだった。次いで多かったのは、ボトル自体の材料であるポリエチレンテレフタレート(PET)。残りの種類のプラスチックは、キャップの開閉時に水に混入するとされた。 ナノプラスチックは非常に小さいため、消化器官や肺を通過して直接血流に入り、脳や心臓などの臓器に到達するとされ、人体への影響が懸念されている。 水道水にもマイクロプラスチックが含まれていることが判明しているが、そのレベルははるかに低いとされる。 論文の共著者を務めた米コロンビア大学のベイザン・ヤン研究准教授(地球化学)は、「ボトル入り飲料水に含まれるナノプラスチックを心配するならば、代わりに水道水などを検討するのは妥当なことだ」とAFPに語った。

(引用)

時事通信社

鳴門の渦潮 なぜ渦を巻く?

兵庫県南あわじ市と徳島県鳴門市との間にある鳴門海峡は、播磨灘(瀬戸内海)と紀伊水道(太平洋)を結んでいます。

鳴門海峡は、世界でも最大級の大きさを誇り、イタリア半島先端のメッシーナ海峡、北アメリカ西岸とバンクーバー島東岸の間のセイモア海峡とあわせて、世界三大潮流と言われています。

そこで発生する渦潮の大きさは最大直径20~30mにも達します。

一度は間近で見てみたい鳴門の渦潮ですが、この渦潮、なぜ渦を巻くのでしょうか?

渦潮は潮の満ち引きと、独特の海峡の地形、強い流れによって発生します。

播磨灘と紀伊水道が出合う鳴門海峡は、特殊な地形のため、満潮と干潮が同時に隣り合わせで存在するという不思議な現象が起こります。

海峡の幅が1.3kmと狭いため、潮の干満により1.5mもの落差ができ、高い方から低い方へ勢いよく流れ込み非常に早い潮流を作りだします。

鳴門海峡の海底は最深部で80mと深く、鳴門と淡路の両岸は浅い構造であるため、非常に早い本流と比較的緩やかな両岸付近の流れの境目で本流の流れに巻き込まれる形で渦潮が発生すると言われています。

渦潮が見られるのは満潮と干潮の前後1時間半くらいがベストです。

時間帯は潮の満ち引きにより異なるで、潮見表を確認しましょう。

春の大潮には、大きな渦が発生する可能性があります。

(参考Webサイト)

南あわじ市

水温の変化による魚への影響

基本的に魚は外気温の変化に応じて体温が変化する変温動物と呼ばれています。

自分の意志で体温調節が出来る恒温動物と違って、変温動物である魚は、自分では体温調節が出来ないので周りの水温とほぼ同じ体温で過ごしており、水温の変化にとても敏感のようです。

一般に魚は、体の側面にある側線に沿って存在する「側線ウロコ」で水流の圧量を感じ取り、流れの速さと方向を知り、さらに温度や塩分濃度を探知しています。多くの魚は0.05℃程度の水温の変化を感知できるほど敏感なのだとか。

例えば魚にとって1℃の変化は、人間にとって10℃の変化に相当するといわれるほど。

魚は周囲の温度変化によって季節を感じ取り、水温が低い状態から上昇すると、冬が終わり春が来たと察知し盛んに餌を食べ始め、ところが春先でも前日より水温が下がれば冬が来ると勘違いして餌を食べなくなるようです。

きっと、水温の変化は魚にとってかなり影響しているのでしょう。

気象庁によると、世界の海面水温は100年あたりで0.56度の推移で上昇しています。海面水温や表層水温の長期的な上昇傾向には、地球温暖化の影響が現れている可能性が高いといわれています。

(参考Webサイト)

「2℃の違い」を知る絵本/FISHING JAPAN

水はどうやってできるの?

7月17日は、セントラル浄水器の日。

このセントラル浄水器の日に、一緒に「お水の旅」について考えてみませんか?

大切なお水を、オール浄水で快適に使うために。

私たちが毎日蛇口から使っている「水」は、どうやってできるのでしょう。

それでは、お水の旅を見てみましょう。

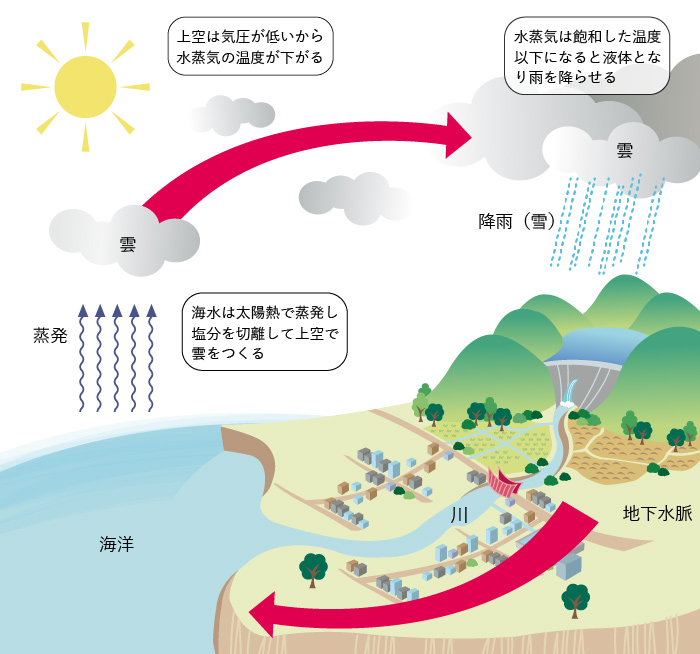

水の循環について

海や地面の水が太陽の光であたためられると、水が蒸発して水蒸気になります。

その水蒸気は上昇気流にのって上空に運ばれます。

上空は気圧が低いから空気がどんどん冷やされていって、やがて水蒸気が水や氷の粒になります。

この粒の集合体が「雲」です。

その雲は成長し、やがて雨や雪となって地表に降り注ぎます。

このときに、地面や湖沼に降り注いだ雨の一部が、地下水となって地中深くに浸透していき湧き水となります。

地表に降った雨や雪は、小川から出発し、川を流れ、再び海に戻ります。

これが、「お水の旅」です。

いかがでしょうか。

毎日何気なく使っている「水」ですが、このように地球全体を巡っているのです。今日使った「水」は、巡り巡っていずれどこかに降り注ぐ、大切な資源なのです。

‟本当の水の安心"をより多くの人に体感してもらうために制定された「セントラル浄水器の日」が、‟水の大切さ"を想う一つのキッカケになれば幸いです。

(参考文献/参考資料)

仙台管区気象台『雲ができる仕組み』

東京大学生産技術研究所 教授沖大幹『地球の水循環と世界の水資源の展望』

谷腰欣司/著書 『トコトンやさしい 水の本』

(参考Webサイト)

情報メディア「水と暮らしの研究部」

炭酸水って二酸化炭素入りの水!?

爽快な口当たりとシュワっと感が特徴の「炭酸水」

美容や健康に効果があると注目され、また、お酒の割り物として人気を呼んでいます。

最近では、自宅で簡単に炭酸水が作れる炭酸水メーカーなるものも人気だとか...。浄水器やミネラルウォーターを使って炭酸水を作るとさらにおいしくできるのだとか...。

そんな炭酸水ですが、実は二酸化酸素(炭酸ガス)が溶け込んだ水ということはご存じでしょうか。

炭酸水メーカーは二酸化炭素を水に溶け込ます装置なんです。

しかしながら、二酸化炭素と聞くと地球温暖化問題から「温室効果ガス」という悪者に見えてしまうもの。

そこで調べてみると、、、

炭酸水やドライアイスなどに使う炭酸ガスは、石油化学などの副生ガス(余分なガス)をゴミにせず回収し、液化炭酸ガス・ドライアイスに適するように精製したガスだそうです。

本来、大気に放出される余分なガスを回収し、有効利用しているのです。

【意外と知らない炭酸ガスの使用用途】

加圧剤、消火剤、冷却用、鋳造用、アルカリ排水の中和処理用、炭酸飲料、お菓子類、人工炭酸泉、促進栽培施肥(温室栽培やアクアリウムのCO2として)など、様々な分野で広く使われています。

また、

飲食店や飲み屋さんで一度は目にしたことがあると思いますが、飲料サーバー付近に配置された緑の大きなボンベ(通称ミドボン)も炭酸ガスが充填されていて炭酸に使用されています。

身近なところでは、家庭用炭酸水メーカーのボンベ(カートリッジ)が思い浮かぶのではないでしょうか。

「二酸化炭素」と聞くと反射的に悪者とレッテルを貼ってしまいそうですが、実は様々なところで活躍している物なんですね。

「世界水の日」をご存じですか

水の大切さを考える日

毎年3月22日は「世界水の日」です。

1992年6月、ブラジルで開催された地球サミット(地球と開発に関する国際連合会議)で、「世界水の日」を制定するよう勧告され、その年の12月に開催された国連総会本会議において、1993年から毎年3月22日を「世界水の日(World Day For Water またはWorld Water Day」とすることが決まりました。

この日は、水資源の開発・保全やアジェンダ21の勧告の実施に関して普及啓発を行う日とされています。

世界では、汚れた水を飲んで命を落とす人、小さな子供が学校にも行けず水汲みをしなければ生きてはいけないなど、安心安全な水が利用できない環境の中で暮らしている人がいます。

こういう状況を知ってもらうためにも、毎年「世界水の日」には世界中の様々な国で 水の大切さを知ってもらうための会議やセミナー、イベントなどが開催されています。

また、日本では毎年8月1日を水の日としてこの日から1週間(8月1日~7日)を水の週間として、水に関する様々な啓発行事が毎年開催されています。

→アクアス総研「水・知・識」 あなたは「水の日」をご存じですか?

https://www.aquas5.com/knowledge/32/002720.php

今、世界に蔓延する新型コロナウイルスの感染拡大の大切な予防法のひとつは「手洗い」ですが、これにも安全できれいな水は不可欠です。日本人にとって身近に安全できれいな水があるのが当たり前ですが、世界の水事情に思いを馳せ、水について考えてみてはいかがでしょう。

※参照サイト

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000013.html

ウォーターエイドジャパン https://www.wateraid.org/jp/get-involved/blue4water2020

ユニセフ https://www.unicef.or.jp/news/2019/0043.html

廃プラの行き着くところ

プラスチックゴミ リサイクルの真実

ニュースを見ていて、衝撃を受けた。

ベトナムの首都ハノイから車で30分ほどの場所にあるミンカイ村。そこは、ゴミというゴミに埋もれてしまっている村の映像が映し出されました。

かつては農村だったこの村が、今では世界中から集まったプラスチックゴミに埋もれています。石油価格が高騰するとともに、プラスチックも高値で取引されるようになったことから、農業からリサイクル業にシフトする人が増えたのだそうです。

今では、住民の約8割がリサイクル業で生計を立てていて、平均月収は一般的なベトナム人の10倍から20倍と高額というから驚きです。

ところで、集められるプラスチックの中には、日本から違法に輸入されているプラスチックごみもあるといいます。リサイクルできない不純物を2%含むものは違法という中、分別されず汚いゴミのままのものも。

これらの再利用することができないゴミは、焼却されたり、川に不法投棄され、海へと流れ出てしまっているとのことでした。今、問題になっている海洋汚染は、ゴミをゴミ箱に入れるだけでは解決しない現実を目の当たりにした瞬間でもありました。

日本の年間プラスチック排出量は約900万トン!そのうちリサイクルに回されるのが23%なのだそうです。58%にもおよぶ大半のプラスチックゴミが焼却処理されているという事実にも驚きますが、そのリサイクルされるゴミの6%が東南アジアなどの海外に輸出されているのです。

その中に今回のニュースで放映されたような「違法」なゴミがどれほどあるのか、、、。

リサイクルできないゴミのようなものは、川に不法投棄され海洋へ流れ出るという負のサイクルがあることを知りました。

「ゴミはゴミ箱へ」だけでは解決しない問題。

いま日本国内でも、スターバックスやデニーズなどをはじめプラスチックストローの扱いを中止したり、ビニール袋を廃止または紙袋への転換などの取り組みが進められているようです。でもやはり、それでも暮らしを便利にしてくれるプラスチックはなくなりません。

消費者として、プラスチックを購入・消費しない選択。そしてセントラル浄水器メーカーとして、プラスチック製品を使わない選択。をこれからもどんどん進めていきたいと思った瞬間でした。

使い捨てコンタクト使用後は・・・?

マイクロプラスチックによる環境汚染が深刻

あなたはコンタクトレンズをご使用ですか?

それともメガネを愛用中ですか?

さて、コンタクトをご使用中の方に質問です。

使い捨てタイプをご使用の方、使い終わった後のレンズ・・・どうしてますか?

私的には当然、ゴミとして捨てるものと思っていたところ、

どうやらお国柄が違うからでしょうか、それとも日本でも!?

目を疑いたくなるニュースが飛び込んできました。

米国の下水に流されているコンタクトレンズは年間最大33億枚に達する――。

そんな推計を米アリゾナ州立大の研究チームが19日、米化学会で発表した。

細かく砕けて環境汚染の原因になるマイクロプラスチックを増やしている可能性があるとして注意を呼びかけている。研究チームによると、米国のコンタクトレンズの利用者は約4500万人。ほとんどがプラスチック製のソフトコンタクトレンズを使用し、そのうち「15~20%の着用者が流しやトイレに使用済みレンズを流している」ことを調査で突き止めた。

その結果から、米国だけで年18億~33億6千万枚のレンズが下水に流されていると推測した。

下水に流されたコンタクトレンズは下水処理場に至る。チームによると、汚泥2ポンド(約900グラム)当たり2枚程度のレンズが見つかるという。

一部のレンズは小さく砕かれたマイクロプラスチックになり、下水処理場の設備を通り抜けて水環境に流出するか、汚泥に含まれて処分場の地中などで拡散している可能性がある。ただ、詳しい実態は不明という。

研究チームは、メーカーに正しい捨て方の周知や、自然界で分解される樹脂製のレンズを開発するように求めている。

2018年8月23日付

朝日新聞DIGITALより 一部抜粋

使い捨てレンズを水に流してしまうなんて・・・

私的にはショッキングなニュースでした。

レンズばかりではありません。

当たり前のように日々手にしているものも、一歩捨て場所を間違えるとそれらを要因とするマイクロプラスチックによる環境汚染が深刻というから頭が痛い。

さて、皆さんは最近のニュースで見た目には透明度の高そうな海の中で

ウミガメの鼻に刺さって取れなくなってしまったストローの映像を見かけたことがありますか?

私の記憶にはこの痛々しく残念な映像が鮮烈に残っています。

また、このようなカメは海中において決して珍しくないというから

海洋汚染のレベルを疑ってしまいます。

このことをきっかけに世界中に広がりつつある現象として

コーヒーチェーン世界最大手の米スターバックスは、プラスチックストロー使用の停止を決定。

これを追うかのように日本企業のファミレスのガストも参戦するようです。

コンタクトレンズも、ストローに限らずまずはゴミを廃棄しない、水に流さない。

基本的なモラルが最も大切ではないのでしょうか。