水に関する”環境、生活、雑学”など、浄水器メーカースタッフがテーマ別に紹介していきます。

ダムカード、手にしたことはありますか?

普段の生活で「水道」は欠かすことができないライフラインの1つですが、その水道を支える「ダム」を意識される方は少ないかもしれません。

1年の内で「ダム」の話を耳にするのは夏の貯水量ぐらいなものでしょうか。

そんな重要なライフラインの一翼を担うダムですが、様々な取り組みが行われているのはご存じですか?

国土交通省と水資源機構の管理するダムでは、ダムのことをより知っていただくために、「ダムカード」を作成し、ダムを訪問した方に一人一枚無料で配布しています。

カードの大きさや掲載する情報項目などは、全国で統一したものにしており、表面はダムの写真、裏面は基本的な情報からちょっとマニアックな情報を凝縮して載せています。

さらに、コンプリート記念カードの配布など、収集欲を刺激する取り組みもあるとか。

旅行やおでかけなど、ちょっとした時にダムに関して、知見を広げるのもいいかもしれませんね。

(参考webサイト)

国土交通省「ダムカード」/独立行政法人水資源機構「ダムカード」

湖に異変!?

ゴールデンウィークもはじまり、本格的な春の観光シーズン到来ですが、奥日光では中禅寺湖の水位が低下する異常事態が起きているようです。湖の水位が下がり、観光の目玉の遊覧船が一部の場所で着岸できない事態となるなど、観光業にも影響が出ています。

中禅寺湖は、毎年冬の間に水位が低下し春から回復しますが、昨年の秋から雨が少なかった影響か、今年は例年以上に水位の低下が著しいということです。

昨年、日本に上陸した台風は近畿地方を縦断した台風7号の1つのみ。

気象庁によると、秋以降は降水量が少なく、日照時間は長かったことが要因とされています。

奥日光の9-10月降水量は平年の650ミリに対し、2023年は350ミリと平年の54%程度。ただし、11-3月までの直近5ヵ月の降水量は、平年の370ミリに対し465ミリと、一概に降水量だけが理由ではないように思えます。

そこで気温を比較すると、11-3月の平均気温は平年のマイナス0.86度に対し0.64度と1.5度も上昇。そのため蒸発量が多かったためと言われています。

専門家は、「全国的に暖冬で、雨も少なく、気温が高いために、雪も降らない。普段は、雪としてとどまって、ゆっくり解けるので、水位を平均的に保つことができるのですが、今年はそれがはなかった」と、指摘しています。

世界気象機関(WMO)は、今年1月に2023年の世界の平均気温が観測史上最も高かったと発表しました。

パリ協定では、温暖化によるリスクを減らすため今世紀末時点での気温上昇を産業革命前と比べて「2度目標(努力目標1.5度以内)」と掲げていますが、すでに危険水域に突入しているようです。

気温の上昇は、湖の水位低下も含め、身近な水の変化として私たちの暮らしに影響を与えるということを念頭に入れておこうを思います。

ペットボトル飲料水にナノプラスチック、研究で初検出

一般的なミネラルウオーター1リットル中に含まれるプラスチック粒子が、平均約24万個に上るとする研究結果が今月8日、米科学アカデミー紀要に発表されました。その量は、これまで考えられていた10~100倍に相当しているとのことです。

今回ミネラルウォーターから検出されたプラスチック粒子、これはマイクロプラスチックよりさらに小さい「ナノプラスチック」(粒径1マイクロメートル、ヒトの髪の毛の幅で70分の1未満のプラスチック粒子)です。

【ワシントンAFP=時事】ペットボトル入り飲料水に含まれるプラスチック粒子の数が、これまで考えられていた10~100倍にも相当する1リットル当たり数十万個に上るとする研究結果が8日、米科学アカデミー紀要に発表された。 研究チームは、ペットボトル入り飲料水主要3ブランドのプラスチック粒子含有量を、最近開発された技術を用いて測定。その結果、1リットル当たり約11万~37万個、平均24万個のプラスチック粒子が検出された。 検出されたプラスチックのうち、90%はナノプラスチックで、残りはマイクロプラスチックだった。マイクロプラスチックは大きさが5ミリ以下のプラスチック粒子と定義されるのに対し、ナノプラスチックは1マイクロメートル(1000分の1ミリ)以下の微粒子と定義される。 種類別に最も多かったのは、水を浄化するプラスチックフィルターに由来すると考えられるナイロンだった。次いで多かったのは、ボトル自体の材料であるポリエチレンテレフタレート(PET)。残りの種類のプラスチックは、キャップの開閉時に水に混入するとされた。 ナノプラスチックは非常に小さいため、消化器官や肺を通過して直接血流に入り、脳や心臓などの臓器に到達するとされ、人体への影響が懸念されている。 水道水にもマイクロプラスチックが含まれていることが判明しているが、そのレベルははるかに低いとされる。 論文の共著者を務めた米コロンビア大学のベイザン・ヤン研究准教授(地球化学)は、「ボトル入り飲料水に含まれるナノプラスチックを心配するならば、代わりに水道水などを検討するのは妥当なことだ」とAFPに語った。

(引用)

時事通信社

10月15日は何の日?

みなさん、10月15日は何の日か知っていますか?

毎年10月15日は「世界手洗いの日」です。

「世界手洗いの日」は2008年の国際衛生年に、ユニセフなど水と衛生の問題に取り組む国際機関、大学、企業などによって定められました。

世界で、5歳の誕生日を迎えずに命を終える子どもたちは年間760万人。その原因の多くは予防可能な病気です。

私たちの生活には、当たり前にある水やトイレ、そして食事など、それらが不足しているために、不衛生な環境や生活習慣を強いられ、下痢や肺炎にかかって命を失う子どもたちが220万人もいます。

もし、せっけんを使って正しく手を洗うことができたら。年間100万人もの子どもの命が守られ、また、下痢によって学校を休まなければいけない子どもたちが大幅に減ります。

自分の体を病気から守る最もシンプルな方法のひとつが、せっけんを使った手洗いです。

正しい手洗いを広めるため、国際衛生年であった2008年に、毎年10月15日が「世界手洗いの日」(Global Handwashing Day)と定められました。

日本ユニセフ協会「世界手洗いの日」プロジェクトWEBより 一部抜粋

世界の30億人は、石けんと水で手を洗う設備が自宅になく、日常的に手洗いをすることができません。

手洗いは汚れ、菌、ウイルスを取り除き、感染症や食中毒の予防ができるようです。

これからの季節、風邪やインフルエンザが流行し始めますので、ますます手洗いを心がけたいですね。

そして、1日も早く世界中のすべての人々が安全な水に触れられる時代になるといいですね。

(参考サイト)

UNICEF/Yahoo!ニュース「世界手洗いの日。世界の家庭の40%に手洗い設備なし。日本では水道施設の老朽化進む」

(関連サイト)

株式会社アクアス総研「水・知・識」

神社で見る「手水舎」って何て読むか、知っていますか?

神社や寺院で参拝する前に、手を洗うところありますよね。

神社なら鳥居をくぐってすぐのところにあるアレです。

あの建物のことを「手水舎」といいます。

もう少しきちんと言うと、手水舎とは、神社で参拝する前に身と心を清めるための水が用意されている建物のことを指します。

ところで、この手水舎。

よく目にすると思いますが、何て読むか知っていますか?

手水舎の読み方

あの場所のことを知っていても、あの字をよく目にしても

読み方を知らない方も多いのではないでしょうか?

正解は、、、

てみずしゃ

または、

ちょうずしゃ

と呼びます。

実は、手水舎の呼び名はいろいろあって、神社本庁は「てみずや」、大國魂神社は「てみずしゃ」と呼びますし、「ちょうずや」「ちょうずしゃ」と呼ぶところもあります。

歴史をたどると、「てみづ→てうづ→ちょうず」と発音が変化したものですが、元の形である「てみず」と読んでいる神社もあるようです。

手水の起源

それはそれは昔のことですが、神社に参拝する前に、川の浄化力により、身と心のけがれを取り去る「禊(みそぎ)」という儀礼が風習化されていました。時代の流れにより、川で身と心を清めるのは困難となり、簡略化されたものが、手水(てみず、または、ちょうず)なのです。

手水は、手や口を清める行為を指すこともあれば、水そのものを指すこともあります。

手水の作法と順番

最初に柄杓に汲んだ水は最後の作法まで使います。一度で使い切らないようにしましょう。

1.右手で柄杓(ヒシャク)を持って水を汲み、左手にかけて左手を清める

2.左手に持ち替えて、右手にかけて右手を清める

3.再び右手に持ち替えて、左の手のひらに水を受け、口をすすぐ。口に含んだ水を水盤の外側に出すときは、口元を左手で覆うように隠すといいでしょう。もう一度左手を清める。

※柄杓に直接口をつけないように。

4.最後に柄杓を立て、残った水で柄杓の柄を清めてから、元に位置に伏せて置く

この一連の作法は、身も心も清めるために行うものです。心を落ち着かせてから行いましょう。

水による清めの信仰は、神道だけでなくさまざまな宗教文化にも見られるそうです。水は生命の源であるのはもちろんですが、さまざまなところで力を発揮していて、本当にすばらしいですね。

(参考webサイト)

神社本庁/大國魂神社/國學院大學メディア

鳴門の渦潮 なぜ渦を巻く?

兵庫県南あわじ市と徳島県鳴門市との間にある鳴門海峡は、播磨灘(瀬戸内海)と紀伊水道(太平洋)を結んでいます。

鳴門海峡は、世界でも最大級の大きさを誇り、イタリア半島先端のメッシーナ海峡、北アメリカ西岸とバンクーバー島東岸の間のセイモア海峡とあわせて、世界三大潮流と言われています。

そこで発生する渦潮の大きさは最大直径20~30mにも達します。

一度は間近で見てみたい鳴門の渦潮ですが、この渦潮、なぜ渦を巻くのでしょうか?

渦潮は潮の満ち引きと、独特の海峡の地形、強い流れによって発生します。

播磨灘と紀伊水道が出合う鳴門海峡は、特殊な地形のため、満潮と干潮が同時に隣り合わせで存在するという不思議な現象が起こります。

海峡の幅が1.3kmと狭いため、潮の干満により1.5mもの落差ができ、高い方から低い方へ勢いよく流れ込み非常に早い潮流を作りだします。

鳴門海峡の海底は最深部で80mと深く、鳴門と淡路の両岸は浅い構造であるため、非常に早い本流と比較的緩やかな両岸付近の流れの境目で本流の流れに巻き込まれる形で渦潮が発生すると言われています。

渦潮が見られるのは満潮と干潮の前後1時間半くらいがベストです。

時間帯は潮の満ち引きにより異なるで、潮見表を確認しましょう。

春の大潮には、大きな渦が発生する可能性があります。

(参考Webサイト)

南あわじ市

風情豊かな雪の表現

豪雪で知られる群馬県でも、アクアス総研のある桐生市は、実は雪とはあまり縁がありません。

群馬県は山間部と平野部の気温差が極めて大きく、国内屈指の豪雪地帯と雪が稀な地域があり、桐生市は雪が稀な地域。

冬の晴れた日に風花を見て「雪が降ってきた」と言ってしまうこともありますが、雪って様々な呼び名があるんですよね。調べてみると、じつに多くの呼び名があることに驚きました。

今回は「雪」にまつわる言葉を集めてみました。ぜひご覧ください。

積雪時に雪質の状態で名前を知らべてみるのもいいかもしれませんね。

細雪(ささめゆき)・・・細かい雪。まばらに降る雪。

粉雪(こなゆき)・・・粉のようにさらさらとした雪。

小米雪(こごめゆき)・・・小米の粒のように細かく、さらさらと降る雪。粉雪。

灰雪(はいゆき)・・・灰が降ってくるかのようにひらひらと降る雪。

粒雪(りゅうせつ)・・・一度溶けて凍ったざらざらの雪。

泡雪(あわゆき)・・・泡のようにやわらかく溶けやすい雪。

牡丹雪(ぼたんゆき)・・・雪の結晶が多数付着し合い、大きな雪片(牡丹の花のような塊)となって降る雪。

花弁雪(はなびらゆき)・・・花びらのように大片の雪。

綿雪(わたゆき)・・・綿をちぎったような大きな雪のこと。ぼたん雪よりやや小さめのもの。

餅雪(もちゆき)・・・水分を多く含み、やや融解している、ふわふわとした雪。綿雪や牡丹雪に近い。

回雪(かいせつ)・・・風に舞う雪。

べた雪・・・水気が多くてさらさらしていない雪。

濡れ雪(ぬれゆき)・・・水分が多い雪。

湿雪(しっせつ)・・・水分を多く含んだ、湿った雪。

乾雪(かんせつ)・・・水分が少なく、さらさらとして軽い雪。

にわか雪・・・急に降り出して、まもなくやむ雪。

大雪(おおゆき)・・・雪が大量に降ること。

大雪(たいせつ)・・・激しく降る雪のこと。多く積もった雪。

豪雪(ごうせつ)・・・異常に多い降雪。

吹雪(ふぶき)・・・雪が激しい風に吹かれて乱れ飛びながら降ること。

斑雪(まだらゆき)・・・まだらに降り積もった雪。また、まだらに消え残る雪。

霧雪(きりゆき、むせつ)・・・霧のような細かい雪の降り方のこと。

霙(みぞれ)・・・雪が空中でとけかかって、雨とまじって降るもの。

霰(あられ)・・・雲の中で雪に微小な水滴が凍りつき、白色の小さい粒となって降ってくるもの。気象用語では直径5ミリ未満。

雹(ひょう)・・・主に積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の粒または塊。

風花(かざばな)・・・晴天に山岳地帯の雪が上層気流に乗って風下側に落ちてくるもので、花びらが舞うようにちらつく雪。

(参考webサイト)

goo辞書 / weblio辞書

水温の変化による魚への影響

基本的に魚は外気温の変化に応じて体温が変化する変温動物と呼ばれています。

自分の意志で体温調節が出来る恒温動物と違って、変温動物である魚は、自分では体温調節が出来ないので周りの水温とほぼ同じ体温で過ごしており、水温の変化にとても敏感のようです。

一般に魚は、体の側面にある側線に沿って存在する「側線ウロコ」で水流の圧量を感じ取り、流れの速さと方向を知り、さらに温度や塩分濃度を探知しています。多くの魚は0.05℃程度の水温の変化を感知できるほど敏感なのだとか。

例えば魚にとって1℃の変化は、人間にとって10℃の変化に相当するといわれるほど。

魚は周囲の温度変化によって季節を感じ取り、水温が低い状態から上昇すると、冬が終わり春が来たと察知し盛んに餌を食べ始め、ところが春先でも前日より水温が下がれば冬が来ると勘違いして餌を食べなくなるようです。

きっと、水温の変化は魚にとってかなり影響しているのでしょう。

気象庁によると、世界の海面水温は100年あたりで0.56度の推移で上昇しています。海面水温や表層水温の長期的な上昇傾向には、地球温暖化の影響が現れている可能性が高いといわれています。

(参考Webサイト)

「2℃の違い」を知る絵本/FISHING JAPAN

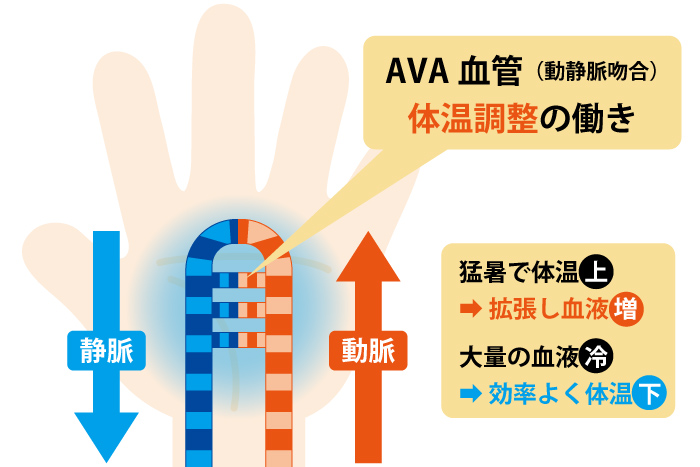

AVAを冷やして熱中症対策!

問題です!

暑い日や運動後などに体温を下げるには、体のどこを冷やしたらいいでしょうか?首?わきの下、それとも鼠径部????

アメリカ・スタンフォード大学で体温を下げる方法を研究してきたクレイグ・ヘラー教授がおすすめするのは、なんと手のひらを冷やすこと! 実は手のひらには、"体温低下機能"があったんです。

手のひらで体温調整、進化の名残り!?

私たちの手のひらは、たくさんの血管・毛細血管が通っています。

その手のひらの動脈と静脈を結ぶバイパスのような血管をAVA(=動静脈吻合)と呼ぶそうで、普段は閉じています。ところが体温が高くなってくるとAVAが開通し、一度に大量の血液を通します。そうすることで熱が放出され、冷えた血液が体に戻っていくのです。血管は冷えると収縮し、そして暖かくなると拡張するという特徴がありますが、それを利用して効率よく体を冷やすことができるというとなんですって。

運動後はもちろん猛暑で体温が上がると血管が拡張します。血液がたくさん血管を流れていくときに、AVAを冷ませば、大量の血液を一気に冷やすことができるということで、効率よく体温を下げられるのだそう。

ちなみに、この機能は人だけでなく、イヌやサルなど哺乳類に共通して備わっているんです。毛に覆われていない手のひらや足の裏、頬にAVAが多く分布しているんです。人間には体毛が少ないですが、そういった仕組みがそのまま残っているのも不思議ですね。

冷やし方のコツ

ところで、どうやって冷やせばよいのでしょう。ただ冷やせばいいというわけではないんです。12~15度程度の水に手をつけると良いらしいですよ! 洗面器などに水を張り、手や足をつけるとちょうどいいということなんです。

真夏の水道水は、場所によっては20度を超えてくる場合もあるようなので、洗面器に1~2個の保冷剤を入れるとGOOD!

ちなみに気を付けなければいけないことが1つあります。

それは、冷やしすぎてはいけない、という点。キンキンに冷えたペットボトル、氷などを持ってしまうと、今度は逆に冷えすぎて血管が収縮してしまい効果的では無いそうです。冷たいものを持つ場合は、ハンカチやタオルなどを挟むと良いかもしれませんね。

(参考WEBサイト)

NHK 健康チャンネル/TBS NEWS DIG

えっ、ご飯一杯の水の量???

日本人の主食のひとつである「米」。

最近では、米離れが進んでいるようですが、炊き立てのホカホカごはんに美味しいおかず。

想像しただけでよだれが垂れそうです(現在の時刻 11:52。もうすぐランチタイムです。)

さて、そんな「米」ですが、田んぼに植えてから収穫までどのくらいの水が必要かご存じでしょうか?

(※ 1日、10アール/一反、約300坪あたり)

1)65キログラム

2)650キログラム

3)6,500キログラム

正解は、、、、、

3)6,500キログラム

夏の暑い日には、1日約6,500キログラム(6.5トン)の水を稲が吸い上げます。

6,500キログラム、、、想像もつかない水量です。

そして、収穫までの間には、約400トンの水が必要になるそうです。

これをお茶碗1杯分に換算すると、約40キログラム。

お茶碗1杯のご飯を食べるのに、1リットルのペットボトル約40本分の水が必要になるんですね。

生きていくのに必要不可欠な水。

飲むだけではなく、毎日の生活の中で間接的にたくさんの水を取り入れています。

限られた水資源を、一人ひとりの心がけで大切に使っていけたらと改めて感じることができました。

(参考Webサイト)

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 道南農業試験場「Q&A お米について」/ごはん彩々「お米について知る」